Au musée égyptien du Caire

Les collections égyptologiques égyptiennes, constituées à partir du XIXe siècle, sont abritées dans un palais construit en plein centre du Caire sur les plans d’un architecte français et inauguré en 1902.

Ce musée fait suite à des établissements antérieurs situés sur d’autres lieux et dont Auguste Mariette (1821-1881) avait été le premier conservateur. Il fut d’ailleurs nommé pacha en 1879 par le vice-roi d’Egypte pour son action de protection du patrimoine égyptien. La vignette ci-contre représente un imposant monument qui lui rend hommage, dans le jardin du musée : Mariette se dresse au centre d’une double galerie de bustes d’archéologues et d’épigraphistes tant égyptiens qu’européens.

- Le musée égyptien du Caire

Les objets sont présentés dans le musée par ordre chronologique et cet article est centré sur la chronologie de l’Égypte antique, telle qu’on la découvre, en particulier, à travers quelques statues ou objets emblématiques.

Période thinite

La période thinite ou archaïque (vers 3100 - vers 2700) s’étend à partir du règne de Narmer (premier souverain de la première dynastie thinite) et de Khâsekhemoui (dernier pharaon de la seconde dynastie thinite et père de Djeser). La période porte le nom de la capitale Thinis, probablement située en Moyenne Égypte près d’Abydos, au nord de Dendérah.

**La palette de Narmer

- La palette de Narmer

La palette de Narmer ou grande palette de Hiérakonpolis est une palette à fard datée du XXXIIe siècle avant notre ère portant certains des plus anciens hiéroglyphes connus. Les inscriptions relatent l’unification de la Haute et de la Basse Égypte par le roi Narmer.

Au sommet, un premier registre est composé, de deux représentations de la déesse Bat (têtes humaines à cornes très courbées et oreilles de vache) qui encadrent un serekh : ancêtre du cartouche, le serekh est un rectangle entourant le nom hiéroglyphique du roi et placé au-dessus de la façade du palais royal. Les symboles nr (poisson-chat) et mr (ciseau) à l’intérieur, constituent l’inscription en hiéroglyphes du nom du roi Narmer.

Le second registre est une procession. Narmer, coiffé de la couronne rouge de Basse Égypte, tient une masse et un fléau, deux symboles traditionnels de la royauté. Devant le pharaon un homme à cheveux longs marche, précédé d’une paire de hiéroglyphes interprétée comme son nom. Devant lui, quatre porte-drapeaux brandissent les étendards des villes alliées à Narmer. À l’extrême-droite de la scène sont étendus dix cadavres, victimes des conquêtes de Narmer.

Sous le cortège, deux hommes tiennent des cordes attachées aux cous entrelacés de deux lions à col de serpent. Le cercle formé par leurs cous constitue la partie centrale de la palette destinée à recevoir les cosmétiques.

Au bas de la palette un bovin abat les murs d’une ville tout en foulant aux pieds un ennemi tombé. La tête baissée de l’animal suggère que la scène représente le roi terrassant ses ennemis ; le Taureau de sa Mère est en effet une appellation désignant les rois égyptiens comme fils de la déesse vache.

Au verso de la palette, le registre supérieur est identique à celui du recto : deux représentations de la déesse Bat encadrent un serekh désignant le roi.

Au registre principal, le roi, portant la couronne blanche de Haute-Égypte, menace d’une massue un homme à genoux. Une paire de hiéroglyphes à côté de sa tête indique peut-être son nom ou la région d’où il venait. Au-dessus de ce prisonnier, un faucon représente Horus, perché au-dessus d’un ensemble de fleurs de papyrus, protégeant la Basse Égypte.

Derrière le roi et à l’arrière-plan est figuré un serviteur qui porte les sandales du roi. Sous ses pieds sont représentés deux personnages qui rappellent l’ennemi écrasé. La symbolique de la scène évoque une victoire du sud contre le nord. Le sud est représenté par un faucon qui extrait des papyrus (le nord) la tête d’un autre ennemi.

Au registre inférieur, sous les pieds du roi, deux hommes barbus, nus, sont soit en train d’être exécutés soit morts.

Ancien Empire

L’Ancien Empire (d’environ 2700 à 2200) débute sous le règne de Djeser qui établit sa capitale à Memphis. L’Ancien Empire correspond aux IIIe, IVe, Ve et VIe dynasties et, parmi ses nécropoles, on compte celles de Saqqarah et du plateau de Gizeh. Outre Djeser, les souverains les plus connus de cette période sont Khéops, Khéfren et Mykérinos qui ont laissé leur nom aux pyramides de Gizeh.

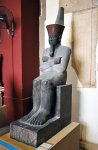

**La statue de Djeser

Djeser est le nom grec du premier roi de la IIIe dynastie, Netjerikhet, divin de corps. Djeser est considéré comme le fondateur de l’Ancien Empire. Il aurait mené des expéditions vers le Sinaï, la Lybie et l’Asie afin de protéger les ressources de son empire. Il est aussi le commanditaire de la première construction en pierre de grande taille : la pyramide à degrés de Saqqarah. Une statue de Djeser en calcaire peint a été trouvée dans une chapelle (le serdab) située du côté nord du complexe de la pyramide. Djeser est coiffé d’une perruque longue recouverte d’une coiffe en tissu qui préfigure le némès.

**Le lit funéraire de la reine Hétep-Hérès Ire

Hétep-Hérès Ire était l’épouse du roi Snéfrou et la mère du roi Khéops. Le sarcophage et le mobilier funéraire d’Hétep-Hérès Ire ont été découverts en 1925 près des pyramides satellites de la Grande pyramide de Gizeh dans le puits d’un tombeau.

- Le lit funéraire de la reine Hétep-Hérès en bois doré et sa moustiquaire

**La statuette de Khéops

Khéops est le nom grec du deuxième pharaon de la IVe dynastie et commanditaire de la Grande pyramide de Gizeh. Son nom égyptien est Khoufou (Il protège) et il est le fils de Snéfrou et le père de Djedjefré et de Képhren.

Cette figurine en ivoire trouvée dans un temple d’Abydos mesure à peine 7,5 centimètres de hauteur. C’est la seule représentation connue de Khéops qui porte la couronne rouge de la Basse Égypte et le pagne royal plissé ou chendjit.

**La statue de Képhren

Képhren est la forme hellénisée du nom de Khafrê, souverain de la IVe dynastie. Second des fils de Khéops à lui succéder, Khéphren fit construire la deuxième pyramide du plateau de Gizeh et peut-être le Grand sphinx de Gizeh, non loin du temple de la vallée de son complexe funéraire.

Cette statue de 1,68 mètre de hauteur en diorite a précisément été trouvée dans le temple de la vallée de Képhren, sur le plateau de Gizeh. Elle représente le roi protégé par le faucon Horus qui déploie ses ailes autour de la tête royale.

**Les triades de Mykérinos

Mykérinos est le nom grec de Menkaourê, fils et successeur de Képhren et commanditaire de la troisième pyramide de Gizeh. Plusieurs triades en grauwacke au modelé saisissant ont été retrouvées dans son complexe funéraire. Elles représentent Mykérinos encadré par Hathor et par la déesse protectrice d’un nome d’Égypte.

**La statue de bronze de Pépi Ier

Pépi Ier est un roi de la VIe dynastie qui aurait connu un règne de plusieurs dizaines d’années.

Cette statue grandeur nature est en bronze et mesure 1,77 mètre. Elle a été trouvée à Hiérakonpolis, ville située à une centaine de kilomètres au nord d’Assouan où l’on adorait le faucon Horus.

**Les dignitaires

- Rahotep et son épouse Nefret

Rahotep était fils de Snéfrou (le fondateur de la IVe dynastie) et Grand Prêtre de Rê à Héliopolis, dans le delta. Le couple ci-dessus a été trouvé dans un mastaba du site de Meidoun, nécropole de la IVe dynastie située à une centaine de kilomètres au sud du Caire où se trouvent la pyramide de Snéfrou et les mastabas de divers dignitaires.

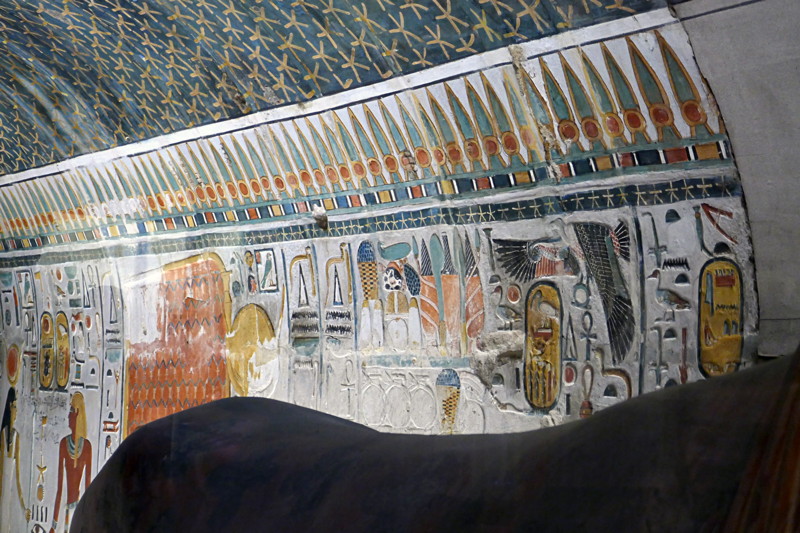

Le site de Saqqarah compte un nombre considérable de mastabas de dignitaires, en particulier de l’Ancien Empire. La photo qui suit représente l’intérieur de la chambre funéraire, renfermant le sarcophage, du mastaba de Desheri (VIe dynastie) à Saqqarah. Le décor liste et représente tout ce dont le défunt aura besoin dans l’autre vie : pain, bière, viande, volaille, linge.

- Chambre funéraire du mastaba de Desheri

L’Ancien Empire se termine avec le très long règne de Pépi II. Les 150 années suivantes (vers 2200-2030) constituent une période troublée, la Première période intermédiaire, durant laquelle le territoire de l’Égypte est partagé entre deux zones d’influence : le nord est plus ou moins contrôlé depuis la ville d’Hérakléopolis en Moyenne Égypte tandis que le sud est dominé par les nomarques de Thèbes.

Durant cette courte période, les rois de plusieurs dynasties rivales se succèdent, simultanément au nord et au sud, jusqu’au début de la XIe dynastie.

Moyen Empire

Le Moyen Empire qui correspond aux XIe et XIIe dynasties (vers 2065-1735) est marqué par une réunification de l’Égypte qui fait suite à la Première période intermédiaire. Elle est l’œuvre de Montouhotep II.

**Statue de Montouhotep II

Montouhotep II est originaire de Thèbes et fils de son prédécesseur de la XIe dynastie. Il mate une révolte de la Basse Égypte et restaure le pouvoir pharaonique en réunifiant les Deux Terres.

Il est représenté avec la couronne rouge de Basse Égypte et le vêtement royal serré de la fête Sed, le jubilé qui célèbre les trente ans de son règne. Sa peau noire et la position des bras croisés en font une représentation d’Osiris, le dieu des morts, de la fertilité et de la résurrection.

Cette statue de grès peint fut trouvée par hasard en 1900 par Howard Carter dans le temple funéraire de Montouhotep II à Deir-el-Bahari.

**Statue de Sésostris Ier

- Statue de Sésostris Ier

Sésostris Ier est le deuxième roi de la XIIe dynastie. Fils d’Amenemhat Ier, il aurait régné pendant 46 ans.

La statue ci-contre fait partie d’un ensemble de dix statues découvertes vers 1980 dans son complexe funéraire. Sésostris est assis sur un trône cubique et paré de tous les attributs royaux : la coiffe némès, l’uraeus, la barbe postiche et le pagne royal. Il apparaît jeune et serein avec un visage bien proportionné. La musculature accentue l’impression de force. Les mains sont posées sur les cuisses, la droite serrant un morceau d’étoffe tandis que la gauche est tendue, la paume tournée vers le bas.

Sur les parois latérales du trône le sema-taouy rappelle l’union des Deux Terres de l’Égypte par le nœud qui unit les tiges des deux plantes symbolisant, l’une la Basse Égypte (le papyrus) et l’autre la Haute Égypte (le lotus).

Sésostris Ier déploya une intense activité en politique extérieure. Il parvint à établir fermement la légitimité de la XIIe dynastie. Il se lança à la conquête de la Nubie et soumit les rebelles du pays de Koush (Haute Nubie et Soudan actuel). Une première campagne fut organisée au cours de l’an 10 de son règne. Une seconde, vers l’an 18, poussa la frontière méridionale de l’Égypte encore plus au sud. Sésostris Ier continua sa progression et étendit ainsi l’Empire égyptien jusqu’à la troisième cataracte. Il installa un formidable système défensif et fit ériger, des villes fortifiées, des bastions et des citadelles, chargés d’affirmer l’autorité égyptienne en Nubie.

**Deux représentations d’Amenemhet III

Fils de Sésostris III, Amenemhet III est le sixième roi de la XIIe dynastie. Il régna une quarantaine d’années.

Seconde période intermédiaire

La seconde période intermédiaire est une nouvelle ère de troubles qui s’étend entre les années environ 1735 et 1580 et durant laquelle diverses dynasties rivales, de la XIIIe à la XVIIe, sont établies ici ou là. C’est aussi durant cette période que les Hyksos dominent l’Égypte, du delta jusqu’à Thèbes, tandis que le royaume de Koush domine le sud.

**Statue du Ka du roi Hor

Hor, qui ne régna que deux ans, est le dernier roi de la XXe dynastie. La statue de bois ci-contre est considérée comme une des réalisations majeures de l’art égyptien antique. Datée de la XIIIe dynastie, elle a été trouvée dans la tombe du roi Hor, près de la pyramide d’Amenehmet III à Dahchour, nécropole des IVe, XIIe et XIIIe dynasties proche de Saqqarah.

Le Ka est une composante immatérielle des dieux et des hommes qui n’a pas d’équivalent dans les langues européennes. Pour les anciens Égyptiens, le Ka est, entre autres choses, la vitalité d’un être, c’est-à-dire la faculté d’accomplir tous les actes de la vie. Les offrandes alimentaires participent ainsi au bon entretien du Ka.

Le sigle hiéroglyphique du Ka se présente comme deux bras dressés vers le haut. Il faut plutôt le voir comme deux bras tendus vers l’avant pour étreindre et embrasser quelqu’un. Le Ka est ainsi le symbole des liens inter-générationnels qui subsistent par delà la mort grâce au culte funéraire.

Nouvel Empire

Après l’âge d’or de l’Ancien Empire, le Nouvel Empire (vers 1580-1077) est l’époque la plus prospère de l’Égypte antique, celle aussi où le pays est le plus tourné vers l’extérieur. Elle couvre les XVIIIe, XIXe et XXe dynasties, d’Ahmosis qui chasse les Hyksos d’Égypte jusqu’à la chute des Ramessides.

**Tête d’Hatchepsout

Hatchepsout appartient à la dynastie des Thoutmôsides, grands conquérants qui emmenèrent des expéditions vers l’Asie (Syrie actuelle) et le pays de Pount, région vraisemblablement située sur la côte africaine de la mer Rouge. Née vers 1508 et morte vers 1457, Hatchepsout est tout à la fois

- fille de Thoutmôsis Ier et de son épouse principale,

- épouse de Thoutmôsis II, fils du précédent et d’une épouse secondaire

- épouse de Thoutmôsis III, fils de Thoutmôsis II et d’une épouse secondaire.

- Tête d’Hatchepsout

La tête en calcaire peint ci-dessus provient d’une statue osiriaque d’Hatchepsout trouvée dans son temple de Deir-el-Bahari à Thèbes.

**Le scribe Amenhotep fils de Hapou

Amenhotep fils de Hapou est un architecte, scribe, militaire et sage mort au XIVe siècle av. J.-C., courtisan du pharaon Amenhotep III.

On lui doit notamment l’édification des colosses du temple d’Amenhotep III ou colosses de Memnon, à Louxor. Sa réputation posthume en fait l’un des grands savants égyptiens avec Imhotep aux côtés duquel il fut honoré pendant plusieurs siècles comme bienfaiteur et guérisseur.

**La vache Hathor

Hathor est connue pour être la parèdre d’Horus, la déesse de l’amour et de la fertilité. La statue provient de la chapelle d’Hathor du temple de Thoutmôsis III de Deir-el-Bahari.

Entre ses cornes en forme de lyre, on décèle, ci-contre à gauche, le disque solaire surmonté de deux plumes d’autruche tandis que le front porte un uraeus. Cet ensemble constitue la couronne hathorique. Devant Hathor marche le pharon qu’elle pousse vers l’au-delà, représenté à une échelle réduite et porteur du pagne à tablier triangulaire empesé.

Hathor apparaît ici effectivement comme une vache et non pas, comme sur de nombreux reliefs et peintures, sous la forme de son hypostase, représentation humaine revêtue de la même couronne hathorique.

- Derrière les flancs de la vache Hathor, le détail du décor

**Amenhotep IV

Dixième pharaon de la XVIIIe dynastie, Amenhotep IV est le souverain dont le nom grec est Amenophis IV. Il régna approximativement entre 1355 et 1338.

En butte à l’hostilité du clergé d’Amon qui dominait la région thébaine, il décida d’abandonner le culte du dieu dynastique Amon en accélérant une évolution théologique commencée par son prédécesseur et en imposant le culte exclusif de Rê-Horakhty (qui est dans Aton). Il se considérait à la fois comme le prophète et l’incarnation d’Aton et prit alors le nom d’Akhenaton (l’horizon d’Aton).

Il établit simultanément sa capitale en Moyenne Égypte dans une cité portant son nom, devenue aujourd’hui Amarna, et favorisa une esthétique nouvelle, naturaliste, où abondent les fleurs et les oiseaux, aujourd’hui qualifiée d’art amarnien.

Amenhotep IV promut aussi une représentation du soleil dardant ses rayons qu’on voit en haut à gauche sur le billet du musée, ci-contre. Elle est caractéristique de son règne.

Le règne d’Amenhotep IV est celui d’une crise dans le rayonnement extérieur de l’Égypte : le territoire conquis en Asie par les Thoutmôsides fut perdu.

**Tombes de Tuya et Yuya

Yuya et Thuya sont les parents de la reine Tiye, épouse d’Amenhotep III, le père d’Amenhotep IV (Akhenaton). Leurs tombeaux ont été découverts dans la Vallée des rois en 1905, presque 17 ans avant celui de Toutankhamon. Nos photos sont présentées dans un article séparé.

**Trésor de Toutankhamon

Toutankhamon est le fils d’Amenhotep IV. Une partie du trésor trouvé dans sa tombe de la Vallée des Rois est exposée. Nos photos sont présentées dans un article séparé.

Troisième période intermédiaire

La troisième période intermédiaire couvre trois siècles, de 1069 à 664 av. J.-C. et débute avec des dynasties d’origine lybienne (XXIe à XXIVe dynasties) qui s’établissent dans le delta du Nil. Elles règnent sur la Basse Égypte tandis que la Haute Égypte reste sous le contrôle des prêtres d’Amon après la chute de Ramsès XI. Les capitales successives de ces quatre dynasties sont Tanis, Bubastis, Héracléopolis, Saïs.

La XXVe dynastie marque un repli vers les richesses du sud et les pharaons règnent alors depuis Méroé en Haute Nubie tandis que le nord est menacé par les Assyriens.

Nos photos des bijoux du trésor royal de Tanis sont présentées dans un article séparé.

La Basse époque

La Basse époque couvre trois siècles, de 664 à 332 av. J.-C. . Elle débute avec la réunification du pays par un roi originaire de Saïs, Psammétique Ier, après que les Assyriens aient chassé d’Égypte la XXVe dynastie. On y trouve les six dernières dynasties, de la XXVIe à la XXXIe qui est la seconde dynastie perse. Elle se termine avec la conquête d’Alexandre en 332.

Le Royaume lagide et la période romaine

La conquête d’Alexandre marque le début d’une brève période macédonienne, rapidement suivie par la dynastie des Ptolémée qui gouverne le Royaume lagide (305-31 av. J.-C.) puis par la période romaine.

La ville d’Alexandrie est alors la capitale de la province romaine d’Égypte qui va perdurer quasiment jusqu’à l’arrivée de l’islam en 631.

Le musée des momies

Dans l’enceinte du musée, nous visitons également le musée des momies où les photos sont interdites.

- Sur ce billet, la tête de la momie de Ramsès II

Le Grand musée égyptien (GEM) établi sur le plateau des Pyramides n’était pas encore ouvert lors de notre visite en mars 2020.