Atacama : le salar et les lagunes

Le salar d’Atacama est le plus vaste dépôt salin du Chili. Il est situé au sud de San Pedro de Atacama, entre les volcans de la chaîne andine et la cordillère de Domeyko. Il s’est formé dans une dépression extrêmement plate de plus de 70 kilomètres de longueur du nord au sud.

- Le cerro Quimal, un des plus hauts sommets de la cordillère de Domeyko (4278 m), et son reflet dans la lagune Chaxa

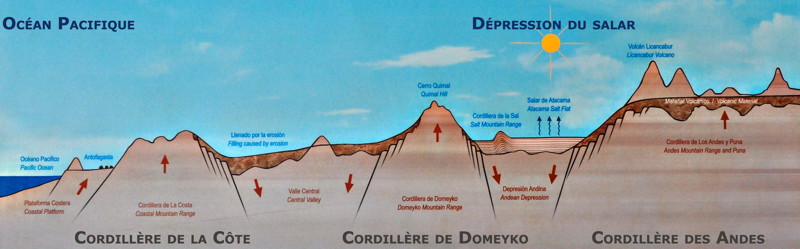

- Profil orographique de la région du salar d’Atacama

Le schéma montre une coupe ouest-est de la région du désert d’Atacama, depuis l’océan Pacifique, à gauche, jusqu’à la chaîne andine et l’Argentine, à droite. Les flèches rouges ascendantes montrent la surrection des diverses cordillères : cordillère de la Côte, à l’ouest, cordillère de Domeyko, au centre, et cordillère des Andes, à l’est. La formation des cordillères s’est accompagnée de l’effondrement de la zone intermédiaire, cette dernière ayant été recouverte, au pied des volcans andins, de dépôts de cendres volcaniques : ainsi s’explique le caractère extrêmement plat de la région du salar.

Les précipitations qui tombent sur le côté argentin des Andes s’infiltrent progressivement sous la montagne dont la roche volcanique est extrêmement poreuse. Elles s’accumulent dans le sol, se chargeant de sels divers par dissolution des sels contenus dans les roches. Après leur cheminement dans le sol, ces eaux souterraines viennent affleurer dans la dépression du salar. En raison d’une très forte évaporation, les sels dissous qu’elles véhiculent se déposent en surface, formant ainsi une croûte solide, ultérieurement cimentée par les poussières amenées par le vent du désert.

L’épaisseur de la croûte de cendres volcaniques chargées en sel est estimée en certains endroits à près de 1400 mètres. Le schéma montre aussi la petite cordillère de Sel qui longe la cordillère de Domeyko du côté occidental du salar. On y voit que cette cordillère est constituée par un plissement tardif qui a affecté les cendres et dépôts volcaniques imprégnés de sel.

Ce salar est aujourd’hui un des plus grands gisements de lithium du monde. Celui-ci est exploité dans la partie sud du salar.

La Laguna Chaxa est l’habitat de diverses espèces d’oiseaux parmi lesquelles trois espèces de flamants des Andes, l’avocette des Andes et le bécasseau de Baird.

- Les trois cratères du volcan Miñiques (5910 m) au-dessus de la lagune Miscanti

Au-dessus du salar d’Atacama, on s’élève vers la région des hauts-plateaux, l’altiplano chilien. Les lagunes Miñiques et Miscanti sont des lacs d’altitude situés à plus de 4000 mètres et dominés par le volcan Miñiques (5910 m) et le Cerro Miscanti (5622 m).

Situé à une centaine de kilomètres au sud-est de San Pedro, le village de Socaire, domine le salar depuis les terrasses de l’altiplano où il est établi.

- L’église de Toconao et son clocher séparé en adobe

Toconao est un des villages-oasis du désert d’Atacama, au même titre que San Pedro, mais ce village ne compte que 800 habitants environ, appartenant à la communauté atacamène.

Sur la place principale, se trouvent l’église et son clocher séparé en adobe, datant du XVIIIe siècle. Bien que reconstruits après divers tremblements de terre et incendies, ils gardent leur caractère et font partie des Monuments nationaux du Chili.

Dans les environs de Toconao, la route nationale traverse le Tropique du Capricorne et croise la route des Incas.