À Kirillov, le monastère Saint-Cyrille-du-Lac-Blanc

À l’escale de Goritsy, nous partons à une dizaine de kilomètres pour visiter le monastère de Kirillov-Belozersky également connu sous le nom de Saint-Cyrille-du-Lac-Blanc bien qu’il ne se trouve pas sur les rives du lac Blanc.

En 1397, Cyrille Belozersky, compagnon de Serge de Radonège, est archimandrite [1] du monastère Saint-Simon de Moscou. Il a 60 ans et la Vierge lui demande de fonder un monastère vers le nord. Il part alors avec le moine Pherapont qui connaît la région et tous deux s’installent sur le site actuel. Pherapont se sépare bientôt de Cyrille pour fonder son propre monastère à une quinzaine de kilomètres, l’actuel monastère de Pherapont.

Quant à Cyrille, il fonde le monastère qui porte toujours son nom. Il y vivra jusqu’à l’âge de 90 ans, entouré d’une cinquantaine de moines. Les premières constructions furent en bois et le restèrent jusqu’à la fin du XVe siècle.

Les environs de Kirillov

Le monastère de Kirillov-Belozersky

Comme Serge de Radonège, Cyrille incita les princes russes à s’unir pour reconstruire le pays après la libération du joug des Tatars. Soutenu par les princes de Moscovie puis par les tsars Ivan IV et Mikhaïl Romanov, le monastère de Cyrille devint à la fois une force politique et un lieu d’exil pour les personnages en disgrâce.

En 1653, devant la menace d’une invasion suédoise, le tsar Alexeï Mikhaïlovitch doubla la surface du monastère et l’entoura d’une muraille de onze mètres de haut et de deux kilomètres de long. Le monastère de Cyrille Belozersky était alors l’un des plus grands de Russie et comptait 200 moines. Il entra en déclin sous Catherine II et n’avait plus qu’une vingtaine de moines au moment de la Révolution de 1917.

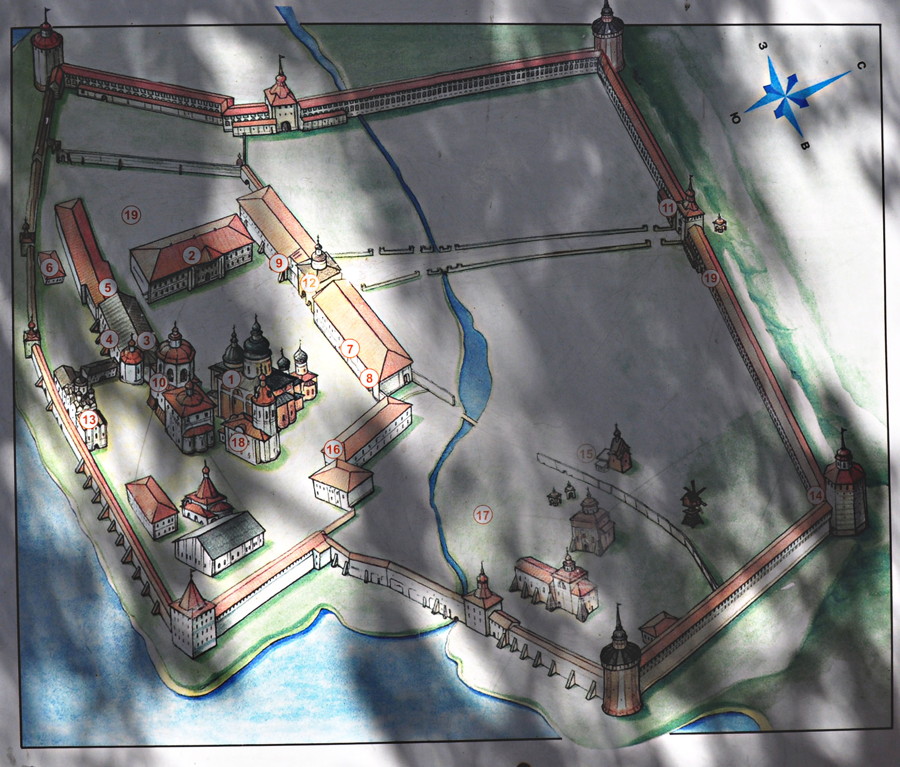

Le monastère est édifié au bord du lac Siverskoïe et l’entrée s’effectue à l’opposé du lac, du côté du nord. Le plan ci-dessous fait apparaître

- le monastère primitif qui rassemble les principaux édifices, entouré d’une première enceinte ;

- autour de cet ensemble, la très vaste extension, traversée par un ruisseau et entourée d’une muraille défensive sous le règne d’Alexeï Mikhaïlovitch ;

- dans cette extension du XVIIe siècle, à l’écart, les bâtiments du monastère diocésain actuel (17).

Les numéros qui figurent sur le plan sont précisés en-dessous de celui-ci. Un certain nombre d’édifices ne sont cependant pas explicitement désignés.

- Plan du monastère Saint-Cyrille-du-Lac-Blanc

- Cathédrale de la Dormition

- Palais de l’archimandrite (XVIIe)

- Église de la Présentation-de-la-Vierge

- Réfectoire

- Cuisine (XVIe-XVIIe)

- Cellules de la cuisine (1680-1685)

- Cellules des moines (XVIIe-XIXe)

- Chapitre

- Trésor du monastère (XVIe-XVIIe)

- Tour-clocher (1758-1761)

- Tour de garde

- Église Saint-Jean-Climaque (1569-1572)

- Église de la Transfiguration (1595)

- Tour Vologdskaïa et galerie des fortifications (XVIIe)

- Église en bois de la Déposition-de-la-Robe-de-la-Vierge (1485)

- Cellules des prêtres (XVIIe)

- Monastère diocésain actuel Cyrille-Belozersky

- Église Saint-Cyrille (XVIIIe)

En arrivant : à travers l’extension du monastère

L’église-porche Saint-Jean-Climaque

On pénêtre dans le monastère proprement dit par un porche au-dessus duquel est construite l’église Saint-Jean-Climaque (12). Les voûtes du porche sont ornées de fresques.

- Sous le porche

La photo ci-dessus montre quelques-unes des églises du monastère. De gauche à droite : la petite église Saint-Vladimir au premier plan, la cathédrale de la Dormition dont le bulbe vert domine tout l’ensemble, l’église de l’Archange-Gabriel dont la façade est enduite en jaune clair, la tour-clocher et l’église de la Présentation-de-la-Vierge.

- L’église Saint-Jean-Climaque vue depuis l’entrée du palais de l’archimandrite

Dans la cour du monastère

- Vue d’ensemble des églises qui font face au porche

La photo ci-dessus montre, de gauche à droite,

- l’église Saint-Vladimir (1554) au premier plan,

- à l’arrière-plan, le bulbe de l’église Saint-Cyrille dont les murs sont enduits en jaune clair,

- la cathédrale de la Dormition dont le bulbe domine l’ensemble,

- l’église de l’Archange-Gabriel, en jaune clair

- la tour-clocher (1758-1751),

- l’église de la Présentation-de-la-Vierge.

En contournant les églises

- Les chevets de la cathédrale de la Dormition et de l’église Saint-Vladimir

Au plus près du lac Siverskoïe

Le musée des icônes

Le palais de l’archimandrite abrite un superbe musée des icônes où les photographies sont malheureusement interdites. On voit ci-dessous quelques-unes des icônes de ce musée qui furent présentées au Louvre en 2010 lors de l’exposition Sainte-Russie. Elles sont issues du site consacré à l’exposition.

[1] Arrchimandrite est un titre honorifique conféré à l’higoumène, nom que la religion orthodoxe donne au supérieur d’un monastère.