Trèves médiévale et moderne

Trèves conserve un centre ville pittoresque autour d’un ensemble constitué de la cathédrale romane Saint-Pierre et de l’église gothique Notre-Dame.

- La Place du Marché

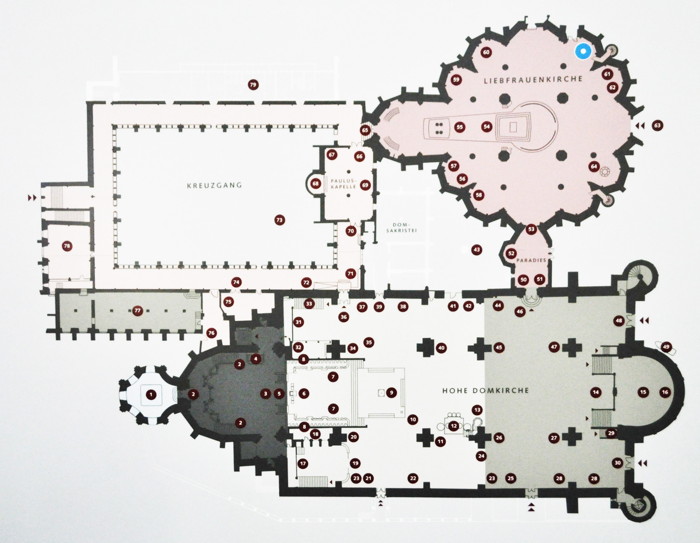

- La cathédrale, en noir, l’église Notre-Dame, en rose, et le cloître, rectangulaire, en blanc

Ces deux édifices sont quasiment attenants : ils communiquent par une chapelle de l’église appelée Le Paradis. L’ensemble est complété par un cloître.

La cathédrale est très ancienne puisque la tradition veut que ce soit Hélène, la mère de l’empereur Constantin, qui fit construire la première cathédrale. Au fil des destructions, par les Francs puis par les Normands, celle-ci, à l’origine de forme carrée, fut reconstruite et agrandie. C’est aujourd’hui un édifice roman à deux chœurs (une caractéristique du style roman rhénan) flanqué d’une paire de tours carrées massives du côté occidental et d’une paire de flèches du côté oriental. Entre 1702 et 1708, une chambre sacrée ou chapelle de la Sainte Tunique fut ajoutée en amont du chœur oriental (à gauche sur le schéma) pour abriter la relique de la Sainte Tunique.

L’église Notre-Dame, voisine, fut construite entre 1235 et 1270. C’est la première église gothique d’Allemagne. Son plan, dérivé de la croix grecque en fait une église quasiment circulaire. Le cloître gothique date de la même époque.

La cathédrale de Trèves est un édifice à double chœur. C’est l’architecture carolingienne qui introduisit les églises à double chœur symbolisant la complémentarité entre le pouvoir de l’empereur et celui du pape. Les deux chœurs se font alors face, à chaque extrémité de la nef, le chœur liturgique dirigé vers l’assistance et le contre-chœur en tribune à l’opposé. Cette tradition s’est poursuivie dans l’architecture ottonienne et l’architecture romane allemande. La présence d’un chœur dans l’ouest du bâtiment a entraîné le développement d’un important massif occidental ou Westbau.

Le décor intérieur baroque date du XVIIIe siècle.

**Le chœur oriental

La partie arrière du chœur, surélevée et fermée par un grand retable de marbre polychrome, permet la procession au plus près de la relique.

**Le chœur occidental

**Les stalles du chœur occidental

Les stalles du chœur occidental, ornées de marqueterie, ont été apportées en 1781 de la chartreuse Saint-Michel de Mayence.

**Les décors de marbre

La cathédrale est ornée de nombreux marbres polychromes réalisés au XVIIIe siècle : autels, bas-reliefs et tombeaux des princes-archevêques-électeurs puis des princes-électeurs de Rhénanie-Palatinat.

- L’église Saint Gangolf vue de la Porta nigra

L’église Saint-Gangolf date du début du XVe siècle. Sa tour domine de 62 mètres la Place du Marché.